情侶昵稱有多重要?叫錯秒社死,甚至可能鬧到分手

更新時間:2025-10-18 20:10:21作者:佚名

稱呼“另一半”太俗氣,喊“本名”似爭執,一提出來就尷尬,這現象引發三萬網友共鳴,核心觀點是:不擅取愛稱的伴侶,連拌嘴都顯得乏味。

別笑,真有人因為一句“喂”鬧到分手。

近期豆瓣上引起熱議的一個帖子:一位女性工作日深夜加班后,試圖聯系她的男朋友,發送了一條簡短信息“有空嗎”,對方的回應僅是立刻回復了兩個字“有”,此后便再無下文。

女孩立刻發飆:連“心愛”二字都不肯輸入,這樣的感情交流跟服務人員有何不同?

兩千層樓依照陣列排列,并非正式名稱,而是情感調節器,一旦誤觸便會立刻中斷。

有人做過統計,在微信中將聯系人昵稱改成真實姓名之后,通常距離關系結束大約還有三十天左右。

不要低估少數幾個字,它們每日現身數十回,遠超“我愛你”的使用頻次八百倍,現已淪為親密互動的尋常開銷,雖價廉但不可或缺。

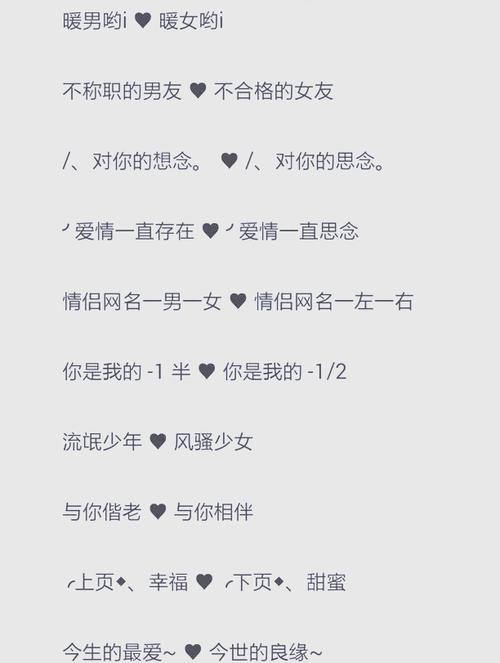

那到底怎么叫才不膩?

最新發布的《2023 年情侶昵稱排行榜》分析了 18G 對話數據,結果顯示最能經受住時間考驗的并非“親愛的”網名 女生,而是“工作身份+特色稱呼”。二十多歲的職場新人經常使用“工程師大哥”“財務小能手”這類叫法,既彰顯了職業特點又傳遞了獨特情感,而且——在長輩面前叫出來也不會覺得別扭。

數據更為驚人:采用這種方法的人,在周年紀念日忘記購買禮物的可能性大幅降低了40%,這個道理不言而喻,稱呼中加入績效指標貝語網校,誰會輕易忘記呢?

萌系也沒過氣,只是升級了。

先前稱作“豬豬”,如今稱作“貓主子”,緣由十分真切:豬身上不脫皮毛,貓身上會。

打掃時才發現,掉毛的動物才是共同的困擾,相伴著與貓爭斗的時光,比那些花言巧語更加讓人難以割舍。

B站彈幕上“小懶貓”頻繁出現,看似抱怨,實際上送出貓糧的速度無人能及,明白的人自然明白,稱呼它為貓就是找個理由去撫摸。

最反常識的是“黑稱”。

一位社會學領域的學者暗中混入三百度量的情侶社交群組,觀察到稱呼對方為“冤家”“蠢貨”的,關系融洽程度竟然提升了兩成二

原理跟宿舍互喊“兒子”一樣:能開得起玩笑的,才是自己人。

但有一條界限,必須雙方都感到愉悅,只要有一方確實感到自卑,立刻就會失敗。

記住:黑稱不是垃圾桶,別往里頭倒身材攻擊,那叫家暴前奏。

新鮮感也有保質期。

Z 世代平均 4 個月換一次昵稱,比換手機殼還勤。

有人把兩人初次點的奶茶名“四季奶青少冰”貼了出來,過了半年再去買,發現價格漲了三塊錢,隨后就把它改成了“漲價元兇”,旁人看不明白,只有他們倆看著屏幕偷偷發笑,這便是他們之間的專屬小趣味。

記住暗號:能隨時改、隨時懂的,才叫獨家記憶。

實在詞窮,就把方言祭出來。

成都女孩一聲“瓜娃子”能讓男朋友甜到心里;潮汕男孩回言“家后”(妻子),女生立刻癱軟。

方言自帶加密屬性,地鐵里大聲喊也不社死,反正別人聽不懂。

今年中小城市地方話愛稱的流行程度暴漲了40%,這并非意味著傳統回歸,而是成為了社交恐懼者的得力幫手。

最后給一條野路子:去元宇宙占坑。

在 0.3 秒內可以鑄造一個 NFT 昵稱,將其記錄在區塊鏈上,這個記錄無法更改,即使關系破裂也無法刪除,其堅固程度讓區塊鏈都感到羞愧。

有人將伴侶的錢包地址簡化成無意義的字符,口語表達時如同機械發聲,但在區塊鏈上卻化作不朽的誓言,這種浪漫無需花費,但交易手續費需另外支付。

看完還不會?

給你 3 秒萬能公式:

“只有我們倆懂的梗 + 今天想夸他的點”= 不會錯的昵稱。

他那天把鍋刷干凈了,馬上記下“鍋具清潔大師”,第二天他拿起手機,總是先忍不住笑出聲,然后又把房間也收拾了。

別謝,這叫情緒杠桿,免費還環保。

記住,昵稱不是秀恩愛網名 女生,是日常續命。

連名都不愿好好叫,誰信你能好好愛?