同傳翻譯工資 科技公司大規模重組,他為何能保住工作還獲30%加薪

更新時間:2025-10-12 17:04:35作者:佚名

今天是精讀君陪伴你終身成長的第4374天

精讀君通識詞典已上線2155個詞條

01

上個月,有一位網友分享了經歷,這位網友在科技公司工作,其賬號名字是“@逆流而上的魚”,此次分享在知乎引發了廣泛關注。

他所在的公司進行了一輪大規模重組,裁撤了大量中階管理職位。

然而,他所在的部門有一半員工被裁掉同傳翻譯工資,在這種情形之下,他不但保住了工作,而且還獲得了30%的加薪。

他在帖子中這樣寫道:

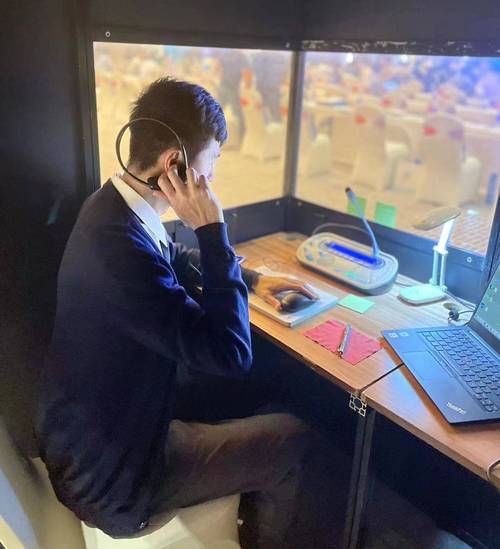

[[]]

當下,會撰寫代碼的人數量眾多,這是后來老板私下里去講的,然而,在整個公司范圍之內,既懂得相關電腦技術,又能夠將復雜的需求轉化成為產品設計,并且還可以訓練人工智能以提升團隊效率的人,僅僅只有你這一個 。

這位網友有著一番經歷,該經歷恰到好處地證實了,《讓你愛不釋手的超實用日常經濟學》這本書里的“替代效應” 。

簡單講來,便是在百事可樂實施降價舉措的時候同傳翻譯工資,你會不由自主地減少對可口可樂的購買量 ,并非可樂自身發生了改變,而是相對應的價格出現了變化 。

它的關鍵意義是這樣的:你的價值并非由你有多么出色來決定,而是由你有多么難以被別的所取代來決定。

02

書中那個經典的“補鞋匠免死”寓言,生動地闡釋了這一原理:

身處克里姆城的補鞋匠,殺害了前來的顧客,隨后法官判定其應受絞刑,然而市民們紛紛發聲抗議,稱在這座城里他算是唯一的補鞋匠,若將之絞死,往后誰還會來為他們補鞋呢 ?

法官只好改判,讓兩個建筑師中的一人代替補鞋匠受刑。

寓言里的補鞋匠得以存活,其原因在于他具備不可替代的特性,在整個城市的范圍內,不存在第二個可以從事補鞋工作的人 。

而建筑師有兩人,他們之間可以互相替代。

回到現代職場,這一邏輯依然成立。

那位在知乎上的網友,之所以能夠在裁員的潮流當中,實現逆流而上的情況,恰恰是由于他將自己塑造成為了“全公司里唯一的補鞋匠” :

他掌握專業技術,他將業務需求轉化為技術方案,他還具備培養這種轉化能力的本事;

他主動學習AI工具,提升了整個團隊的效率;

他構建了一套自己獨特的工作方法和價值體系。

那些被裁掉的同事,數量大多較多起步網校,在工作方面,他們僅僅單純停留在“執行命令”的這一特定層面之上,他們手中所負責開展的工作,性質本身就具備容易被替代的這種特性,或者說,他們所從事的工作,實際上已經被AI工具在一定程度上進行了部分取代 。

03

當前,AI技術正在職場引發一場悄無聲息的“替代潮”。

容易被替代的工作通常具有以下特征:

高度重復性:如基礎文案撰寫、數據錄入等;

規則明確:如薪酬核算、簡歷篩選等;

依賴固定流程:如客服應答、基礎翻譯等。

拿那位遭遇到裁員情況的品牌宣傳工作人員柳林當作例子,她察覺到,自身在借助AI開展工作以后,原本耗時5小時的文案工作任務,通過1小時便能夠完成 。

當公司察覺到員工由于AI因素從而擁有了大量“空閑時間”,之后自然而然就會去考慮進行裁員 。

而相對安全、難以被替代的工作則具有以下特點:

需要創造性解決問題:如定義關鍵問題、設定戰略方向;

依賴深度人際洞察:如處理復雜人際關系、激發團隊潛能;

要求跨領域判斷:如整合多領域知識做出戰略決策。

04

這么說來,于充滿變數的職場里頭,我們要怎樣去構建自身的“不可替代性”呢 ?

①從“執行者”變為“問題定義者”

不再滿足于被動去完成一些任務,而是開始主動去思索,“為什么要做這件事” ,以及 “如何可以做得更具備價值”。

哈佛大學的教授Amy明確地做出結論指出,人工智能具備能夠協助進行問題回應的能力,而人類個體應當承擔起提出正確無誤問題的責任。

②培養“T型技能結構”

于某一領域持續深入鉆研,從而構建起自身的核心專業特長優勢(T的豎筆),與此同時拓展相關領域的輔助性技能部分(T的橫筆)。像技術工作者去學習業務方面的知識內容,營銷工作人員去領會產品的內在邏輯關系 。

③做“人機協同”的引領者

像那位知乎網友那般,不單單滿足于運用AI,而是深入去研究怎樣借助AI來提升整個團隊的效率,進而成為組織內部的AI應用專家。

④打造“個人方法論”

打造出屬于自身特有的工作方式,構建起獨特的思維架構,致使他人難以輕易去復制你所擁有的工作模式,以及你所產出的價值 。

把《讓你愛不釋手的超實用日常經濟學》合上,我突然明白了“替代效應”的深層意思:

在這個世界當中,這個世界是充滿替代品的,而唯一的護身符在于那樣東西,那樣東西實際上就是讓,自我變得特別那么一點。

城市里是克里姆的唯一補鞋匠,職場中有現代那些不倒的關鍵人物,他們都在印證同一個道理,當你不可替代的時候,你才真掌握職業生涯的主動權。

畢竟,饅頭白菜隨處可買,而達·芬奇的畫卻獨一無二。

并非所有人注定要成為流芳名畫,然而起碼,別活成那種隨時能夠被更替的饅頭 。