奧林匹克數學競賽到底理解多少?奧數起源是什么?

更新時間:2023-10-29 15:11:25作者:佚名

奧數,正在以迅猛發展呢的勢頭影響著每一個少年兒童,能獲得奧林匹克大賽活動的獎項,是每一個女兒成長過程中夢寐以求的事情。從高中奧數、到小學,到中學,獲得一個獎項就是一個晉級初一層次中學的敲門磚。

這么,你對奧林匹克物理大賽究竟理解多少呢?

明天的小編為你們帶來的是奧林匹克物理的故事。現今的朋友們看到奧數都覺得一個頭兩個大,這么奧數的起源是哪些呢?又經歷了哪些樣的發展呢?

奧林匹克物理大賽或物理奧林匹克比賽,簡稱奧數。1934年和1935年,南斯拉夫開始在列寧格勒和基輔舉行學生語文大賽,并冠以物理大賽奧林匹克的名稱,1959年在布加勒斯特舉行第一屆國際物理奧林匹克。

全世界,以數為內容的大賽活動有著悠久的歷史:古埃及時就有解幾何困局的比賽;我國戰國時期齊威王與大將田忌的賽馬,實是一種對策論思想的比賽;到了16、17世紀,不少數學家喜歡提出一些問題向其他物理家挑戰,有時還舉辦一些公開的賽事,多項式的幾次公開大賽,賽題中就有最知名的費爾馬大定律:在整數n≥3時,多項式沒有正整數解。

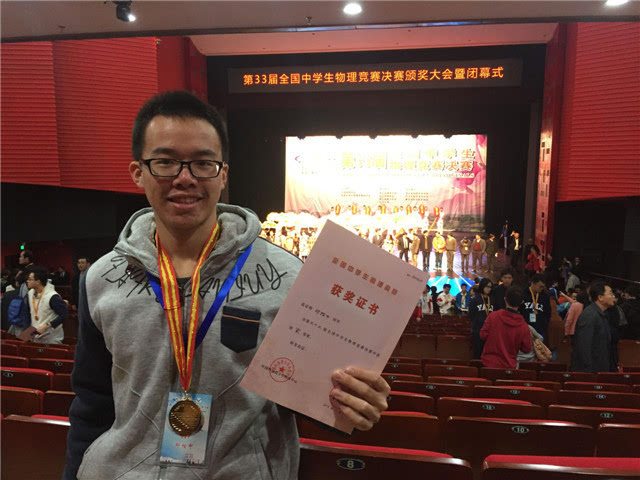

近代的奧林匹克物理大賽,一直是解題的大賽活動,但主要在中學生(尤其是中學生)之間進行。目的是為了發覺與培養優秀人才。

現代實際意義上的物理大賽是從英國開始施行的。1894年,為記念數理學會主席埃沃斯榮任教育重臣,數理學會通過一項決議:舉辦以埃沃斯命名的,由小學中學生出席的物理大賽,歷年五月舉辦,次次出三題,限4小時完成,允許使用一切的參考書,試卷以奧妙而獨特的方式見長國際數學奧林匹克競賽,通常都有富創造特性的簡明解答。在埃沃斯的領導下,這一數學大賽對德國的物理大賽發展呢起了很大的作用,許多卓有成就的物理家、科學家是歷屆埃沃斯大賽活動的優勝者,如1897年弗葉爾、1898年馮卡門等。

深受德國的影響,物理大賽在西歐各國蓬勃舉辦:1902年德國,1934年前南斯拉夫,1949年希臘,1950年德國,1951年前德國德國……相繼進行了物理大賽。

把學生的奧林匹克物理大賽命名為“數學大賽奧林匹克”的是前南斯拉夫國際數學奧林匹克競賽,采用這一名稱的緣由是物理大賽與體育大賽有著許多相像之處,二者都崇尚奧林匹克精神。大賽活動的成果使人們意外地發覺,物理大賽的強國常常也是體育大賽的強國,這給了人們一定的啟示。

1934年在列寧格勒,1935年在圣彼得堡,有關的國立學院分別組織了地區性的物理大賽,并稱之為“中學語文奧林匹克”。當時,俄羅斯的知名物理家都出席了這一工作。前南斯拉夫的物理奧林匹克分為三級:中學奧林匹克,縣奧林匹克,地區奧林匹克,共和男足林匹克,全省奧林匹克,再選出出席國際性物理奧林匹克的六名代表。

對國際性間組織奧林匹克物理大賽最熱心的是德國的院長羅曼。經由他的積級宣傳企劃,1959年7月,第一屆國際性物理奧林匹克(簡稱IMO)在法國古都布拉索召開,拉開了國際性物理大賽的帷幕。當時出席大賽的中學生共52名,分別來自西歐的法國、保加利亞、匈牙利、波蘭、前南非荷蘭、前法蘭西民主共和國和前南斯拉夫等7個國家。每一個國家有8名工作人員,前南斯拉夫只派了4名球員。之后(除1980年因為東道主哈薩克經費困難而暫停)每年舉辦一次,到1990年在我國舉行第31屆時,已發展到54個國家和地區的308名選手。到1995年在美國舉行第36屆時,又降低到73個國家和地區,400多名選手。

中國語文奧林匹克

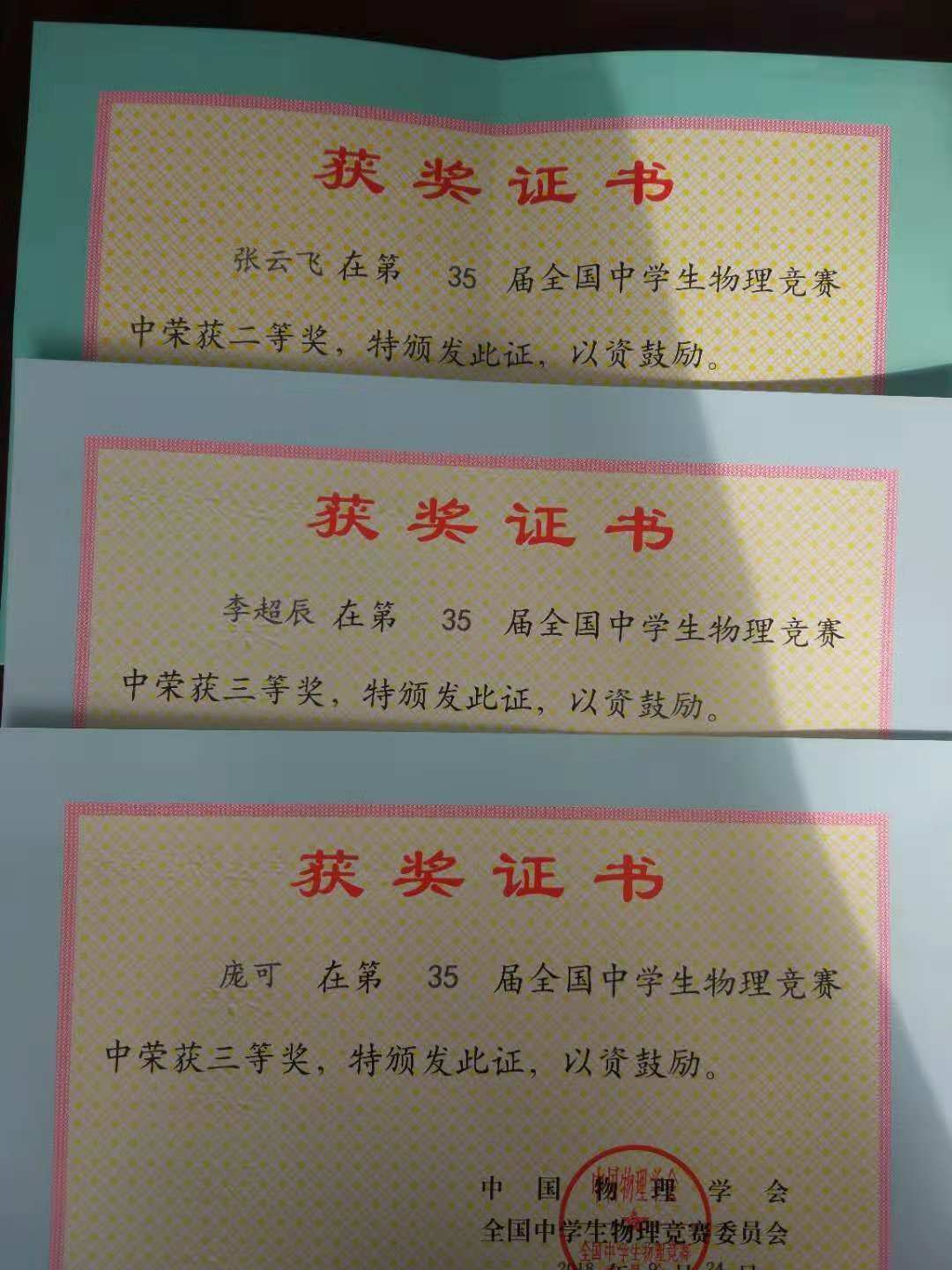

1985年,由上海學院、南開學院、復旦學院和中國科技學院四所學院呼吁,中國數學會決定,自1986年起每年一月份(第29屆起改為每年12月舉辦)召開全省學生物理夏令營,后又更名為中國物理奧林匹克(簡稱CMO),也就是奧林匹克物理大賽。夏令營約請各市、自治區、直轄市全省初中語文比賽中的優勝者,以及臺灣、澳門、俄羅斯、新加坡等代表隊出席,人數200人左右(現擴大為300人左右),分配原則是每省縣城起碼二人,此后籌建分數線擇優選定。夏令營為期5天,第三天為閉幕式,第二、第一天考試,第四天學術報告或視察游玩,第五天開幕式,宣布考試成績和頒獎。

CMO考試完全模擬IMO進行,每晚3道題,限四個半小時完成。每題21分(為IMO試卷的3倍,為了符合中國人的認知習慣),6個題滿分為126分。題目難度較國際性物理奧林匹克為高,專業技術性極強。頒獎與IMO類似,籌建一、二、三等獎,分數最高的約前30名選手將組成出席當初國際性物理奧林匹克(簡稱IMO)的中國國家冬訓隊。