吳蠻:不只是一個文人的東西,到了國外難道要撲在地上?

更新時間:2024-04-24 14:12:18作者:佚名

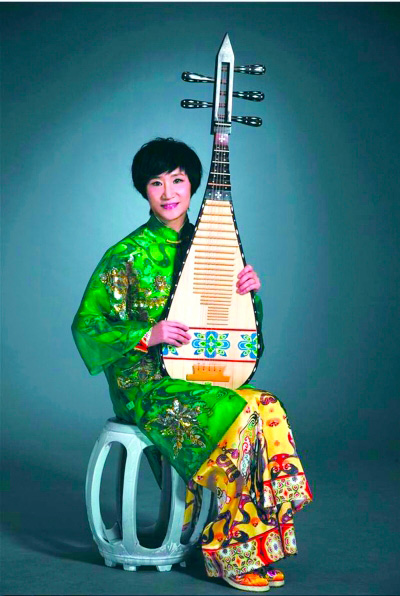

吳曼是地道的杭州人,性情溫柔,但家人卻給她取了一個很不雅的名字,希望她性格堅強一些,性格狂野一些。 在國內琵琶界,吳蠻年少成名,鮮有對手。 因為她不想過一眼就看到結局的生活,也因為她想看看這個世界,所以她毅然選擇了去美國。 出國后,吳蠻從人間跌落到了地上,感受到了“無人認識他”的孤獨。 當她抱著琵琶走上舞臺時,西??方媒體甚至找不到詞語來形容她的表演,只能稱贊她“美麗”。

吳蠻憑借著自己的蠻力,闖入了這個世界。

許多作曲家為她創作了琵琶作品,包括獨奏作品和與交響樂團合作的協奏曲。 電子音樂、爵士樂、現代音樂、前衛音樂,她幾乎嘗試了所有可能的音樂形式,積累了一百多首琵琶新曲。

她不斷以現代的方式發展琵琶,讓越來越多的外國人了解這種體現中國文人性格的傳統樂器。 在她之前,沒有人想到民族樂器能夠與西方音樂進行如此高層次、深刻的交流。 吳蠻已成為中國音樂的代表,成為西方音樂家了解中國音樂的數據庫、窗口和橋梁。

對于今天的成績,吳蠻坦言是自己應得的,“我盡量嚴格要求自己,在國內已經是金字塔尖了,出國還得把自己摔在地上嗎?”

如今,吳蠻希望成為一名音樂家,而不僅僅是一名琵琶演奏家。

●絲路樂團吳蠻

“我以前是一名演奏家,因為我專注于如何演奏樂器。現在,我思考如何用音樂來表達,如何用音樂與觀眾交流。我追求的是文人的東西,我希望已經推出了一些更深層次的音樂。”

4月8日晚,吳蠻將登上上海交響樂團音樂廳舞臺,與上海交響樂團同臺演奏葉小剛的《琵琶協奏曲》。

5月,她還將與一批不同背景的音樂大師合作,在西安、蘇州、北京等中國12個城市展開名為“邊疆”的巡演,繪制當代絲綢之路的地圖。

【對話】

●像海綿一樣打開你的視野

澎湃新聞:在20世紀80年代的中國,您是一位年輕而成功的新星,也是一顆冉冉升起的新星。 后來怎么想到去美國的?

吳蠻:當時我在中國非常成功。 我從小就彈鋼琴,后來考入中央音樂學院。 我在全國比賽中獲得第一名,然后留在學校當了一名教師。 很順利,但我似乎一眼就看到了自己的未來,那就是,一個老師。

可能是因為我的性格吧,比較好動,好奇心強,還有點叛逆。 恰逢20世紀80年代我國正在開放,出國留學的熱潮正在興起。 許多學生出國留學。 我的很多學西洋樂器的同學都出國了。 我想,為什么學習傳統樂器的人不能出國呢?

總而言之,我想看看這個世界,所以我就離開了。

澎湃新聞:你就這么強行離開了這個國家。 你是如何打開局面的?

吳蠻:現在想起來,我當時真的很勇敢,也很害怕。 看起來我并沒有什么特別的計劃,只是憑著熱情去做。 當我到達那里時,我發現我已經陷入了文化融合的仙境,尤其是在紐約。 僅在這里,我就可以看到來自世界各地的文化和音樂——爵士樂、電子樂、搖滾樂、音樂劇和實驗音樂。 、學院派音樂、主流音樂……我就像一塊海綿,眼界瞬間開闊。

我的樂器在那里很特別。 雖然人們不知道,但這個機會對我來說是很好的。 這是一個非常有教養的環境。 另外,美國人的思想非常開放。 這是一個移民國家,各國的音樂家都愿意合作、傾聽。 這對我來說是一個很好的成長過程。

澎湃新聞:從零開始,最難的是什么?

吳蠻:最困難的不是生命,而是精神上的失落。 因為無論是文化還是語言都是完全陌生的。 那時我正在讀書,全身心地學習英語,和很多說西班牙語和俄語的成年人在一起。 我也有一些與音樂相關的工作,比如在中小學、老年活動中心表演,也打破了我的名聲,但反正沒人認識我。 這很困難,但也是一種純粹的快樂。

澎湃新聞:90年代初你在洛杉磯演出時,美國平面媒體都在報道你的穿著,但他們似乎不知道如何描述你的音樂語言?

吳蠻:其實是因為我對中國樂器,甚至中國文化不熟悉。 因此,評論家在評論我的表演時,很難從音樂的角度來描述,因為他不了解文化。 他只能說,這姑娘穿旗袍好漂亮。 ,基本上沒有討論音樂。 后來,慢慢地,他們會把你視為一個真正的音樂家敗筆是什么意思,并評論你對音樂的理解、對樂器的控制以及對整個文化的描述。

澎湃新聞:現在好像不再穿旗袍表演了?

吳蠻:我去亞洲、臺灣、香港演出,很多人評價吳蠻“穿著不是表演服裝的服裝上臺”。 這是我自己的風格。 我不穿旗袍或連衣裙。 雖然旗袍很漂亮,但我不需要突出這個標簽,也不需要強調我來自中國,因為我的臉和這個樂器已經是符號了。 我寧愿人們聽我的音樂,把我當作音樂家,所以從現在起我很少在舞臺上穿旗袍了。

澎湃新聞:您花了多長時間將琵琶走出中國,讓西方人對它有了概念?

吳蠻:我來美國27年了。 它應該開始于15年前,首先在音樂行業,人們開始有一個想法并開始知道我的名字。 當然,15年前,中國逐漸被大家所熟悉,包括藝術、政治、經濟等,這也是一個大氣候。

澎湃新聞:有人說你們開幾百場演唱會慢慢打開了市場。

吳蠻:是的,我不是通過一場演唱會一夜之間被大家認識的。 我在幕后工作非常努力。 我每年演出數百場,每年有一半時間、每個月有兩周時間不在家。 我已經開始安排2019年的演出了,獨奏會、交響樂、室內樂等傳統音樂家巡演,形式多樣。

●民族的就是世界的

澎湃新聞:您在向西方推廣琵琶方面有哪些經驗?

吳蠻:敞開心扉。 如果一個音樂家想要把音樂作為一種職業,他必須充滿熱情并且真正喜歡它。 然后他必須了解周圍的其他文化,不要局限于自己。 這樣你就會看到自己的立場,自己的文化特點是什么,與別人融合的時候就會很自然。

澎湃新聞:近年來您有哪些跨界嘗試?

吳蠻:跨界的概念有很多,包括交響樂、協奏曲。 古代琵琶音樂不存在,中國傳統音樂也不存在。 “絲路樂團”也是一支混合樂隊,也是一支跨界樂隊。 我還與來自世界各地的人們一起工作。 傳統音樂家,如中亞和非洲音樂家、跨境傳統樂器; 除了藝術形式之外,還有與舞者、戲劇家、藝術家、電子音樂、爵士樂、實驗音樂……一切的合作。

我可以說是一個跨界老手了。 跨界是一種經驗的積累。 當你了解別人時,你也會更好地了解自己。

澎湃新聞:西方觀眾更容易接受現代、潮流、跨界的琵琶作品,還是傳統曲目? 哪種溝通方式更有效?

吳蠻:有兩種。 有很多觀眾喜歡純粹的傳統音樂。 比如我的獨奏會,我通常都是一個人表演,從介紹古歌到60年代的歌曲,再到我創作的新歌。 很多人都沉迷于聆聽。 還有一些年輕人容易接受的混合作品,更容易上手。

很難說哪一種更有效。 每種形式的音樂都有自己的聽眾。 你可以喜歡蔬菜或蘿卜。 對于年輕人來說,我覺得只要你相信自己,就一定會有追隨者,一定會有喜歡你的觀眾。 從功利的角度來看,沒有捷徑,也沒有更好的方法。 如果我走了捷徑,我可能不會有今天的成就。

澎湃新聞:您更喜歡哪一個?

吳蠻:我很喜歡。 獨奏有一定的自由度,因為傳統音樂就在我的血液里,我閉著眼睛也能想象音樂。 和別人合作就是(合作能力),這個還是挺有趣的,是一種創造。 如果音樂家們都處于同一水平,那么合作將會非常理解和愉快。

澎湃新聞:在現代作品中,琵琶往往扮演著“色彩斑斕”的角色,沒有體現出其應有的價值和特色。 你覺得這個問題怎么樣?

吳蠻:有這個現象。 尤其是早期,很多作曲家并不了解這種樂器及其文化底蘊,而將其作為色彩樂器來使用。 這是一個初步的練習,但最終你還是要聽樂器的語言和文化。

如果我委托作曲,我會要求作曲家了解樂器,向他介紹樂器的演奏、語言特點、中國音樂的語言特點。 告訴他們這些基本要素后,我會讓他們創造它。

澎湃新聞:您曾經說過,除了琵琶以外,大多數中國民族樂器還沒有走向國際。 是缺人還是缺作品?

吳蠻:這個因素有很多。 現在真正走向國際的是我們的少數民族音樂,比如新疆、蒙古、云南的音樂英語作文,在國際上受到重視和尊重,因為他們認為這是一個非常特殊的文化。

漢族音樂被接受的不多,比如二胡、揚琴、古箏,有點“西化”。 他們自己的文化底蘊、樂器的演奏、演奏者的審美喜好都慢慢失去了傳統,放到了世界舞臺上。 它沒有任何功能。 有點可惜了。

我所說的西洋,說得更嚴厲一點,就是古箏彈得像豎琴,揚琴彈得更接近鋼琴,琵琶彈得像吉他。 制作的音樂很外國,沒有自己的味道。 這是當今年輕一代的審美。 他們認為民間樂器只是這樣一種語言,傳統并沒有真正聽到。

澎湃新聞:他們可能認為這是一種脫身之道。

吳蠻:所以我覺得這個方法是一個誤區。 任何事物都必須有自己的特點。 所謂“走出去”,就是把我的東西介紹給別人。 如果他們沒有,如果他們已經有了,為什么還要聽你的呢?

澎湃新聞:就像上海有人“用二胡演奏了整首小提琴曲”一樣,樂迷會感到非常驚訝。 為什么是這樣?

吳蠻:我也想問為什么。 如果你想展示一下你拉二胡拉小提琴的能力,或者學生可以用它作為練習,那也可以。 但如果把它作為二胡的主要發展方向,那就不合適了,也是失敗的。

澎湃新聞:那么您在與西方樂團、西方樂器合作的時候敗筆是什么意思,一定會堅持琵琶的特點嗎?

吳蠻:我一定要堅持。

澎湃新聞:中國琵琶有什么特點?

吳蠻:琵琶有很多文人的元素。 我們經常談論“魅力”,這是西方古典音樂中不存在的一個詞。 比如古琴音樂節奏很慢,聲音之間留有很多空白,就像中國畫里有“留白”一樣。 這是我們音樂的一個特點。 我們的音樂都是有旋律的。 西方音樂是由和弦構成的,而東方音樂是線性的,與中國繪畫和文學非常相似。

澎湃新聞:與中國民間樂器相比,中亞和印度的民間樂器似乎更容易被西方音樂界接受?

吳蠻:中亞、印度、非洲的音樂都有自己的傳統。 當你聽到它時,這是印度語。 即使他們演奏中國音樂,聽起來仍然是印度音樂。 非洲也很典型。 兩句話你就知道這不是西方音樂。 中亞傳統音樂,比如木卡姆,聲音一出來你就會震驚,太不一樣了。 這就是那個地方的文化,也只有這種東西才能立于世間。

澎湃新聞:俗話說,民族的就是世界的。

吳蠻:是的。 這句話已經在我們耳邊響起。 我們年輕的時候沒有什么親身經歷,但是當我們到了一定的年齡,比如出去之后,我就明白了這句話是老祖宗傳下來的有道理的。

●一晚環游世界

澎湃新聞:我很好奇你和馬友友是怎么認識的?

吳蠻:音樂產業很小。 如果你有想法,你的努力就會被所有人看到,所有人都會知道。

當時馬先生萌生了創建一支“絲路樂團”(1998)的想法,很多人建議你去吳蠻。 因為琵琶在絲綢之路上扮演著非常重要的角色,它是從中亞通過絲綢之路傳入中國的。 如果要說絲綢之路的歷史,中國是一個非常重要的國家,所以當他想做這個項目的時候,他很自然地想到了中國的琵琶。

我們志同道合。 馬先生問我是否愿意加入。 我已經在做這樣的事情了,想把中國琵琶介紹給西方觀眾。 如果馬總愿意做,并且有這樣的平臺,為什么不做呢?

澎湃新聞:在您眼中,這位老朋友是一個什么樣的人物? 奧巴馬曾稱他是他見過的“最幸福、最富有的人”。

吳蠻:他的音樂天賦是沒得說的。 他絕對是一位音樂大師,也是一位表演天才。 作為一個人,他是一個非常善良、體貼兩個孩子的父親。 大家看到的都是舞臺上表演者的氣場。 日常生活中,他只是一個很普通的哥哥和父親。

澎湃新聞:“絲路樂團”的架構是怎樣的? 每個人都在固定的時間表演,然后白天每個人都做自己的事情?

吳蠻:樂隊里每個人都有自己的事業。 我們都是提前安排好的,一年有好幾次巡演,無論是亞洲、歐洲還是美洲。 我們會在演出前兩三天在一個地方集合。 例如,一站是上海。 大家從世界各地飛到上海排練兩天,開始巡演。

大多數音樂家在美國,但也有一些在伊朗、印度和新加坡。 在美國,我們分散在四面八方,包括紐約、加利福尼亞、波士頓……我們相隔很遠。 我們通常只是打電話聊天,有工作需要的時候聚在一起。

澎湃新聞:時間還夠嗎?

吳蠻:夠了。 新音樂通常只需要兩天的時間來安排。 這是一個職業表演者最基本的素質。 該團體約有15名主要成員。 我們平時做音樂教育普及工作,比如去大學、中學。 有時我們會邀請當地音樂家加入我們。 由于15名隊員不可能全部都到場,因此會有表演嘉賓。

澎湃新聞:《波士頓環球報》稱你們是“沒有圍墻的移動音樂實驗室”。 你怎么認為?

吳蠻:這句話說得很對。 我們正在做的事情就像一個音樂實驗。 馬先生是純西方古典音樂界的代表人物。 他進入了世界音樂的行列,用西方樂器和其他國家的傳統樂器進行混合,創造出一種新的音樂語言。 他真的是一個非常好的人。 健康的實驗室。

我們的曲目有幾個部分:有些是新寫的;有些是新寫的;有些是新寫的。 有些是傳統的,比如我會表演一首代表中國的琵琶獨奏; 有民歌和民間音樂改編; 還有即興表演,比如以印度曲調開始。 玩。

我們只是想讓大家聽到不同的音樂文化,一晚游遍世界,感受世界音樂。 音樂不是單一的,文化也不是單一的。 正是因為文化的多樣性,才有了多樣化的音樂。

澎湃新聞:從中國到美國的旅行如何開闊了你的視野?

吳蠻:我出生在中國,長在中國,接受中國文化教育,成年后到西方生活了20多年。 這段經歷對我來說是難得且極其珍貴的。 我有機會生活在東西方的社會環境中。 當我回頭看很多問題的時候,我會從不同的角度去看待它們,我的思考也會更加廣闊。

澎湃新聞:但是你們的立足點是在中國嗎?

吳蠻:根永遠不會變。

我的外表永遠是亞洲人,我不想成為金發女郎,這就是我的價值所在。

中國二胡藝術網:

中國二胡藝術網是專業的二胡學習平臺。 每天都會向您呈現精選的學習材料。 是專業二胡朋友的交流平臺。 歡迎大家貢獻: