舞臺美術設計是戲劇這門綜合藝術的一個的“奇觀”

更新時間:2023-03-18 07:02:04作者:佚名

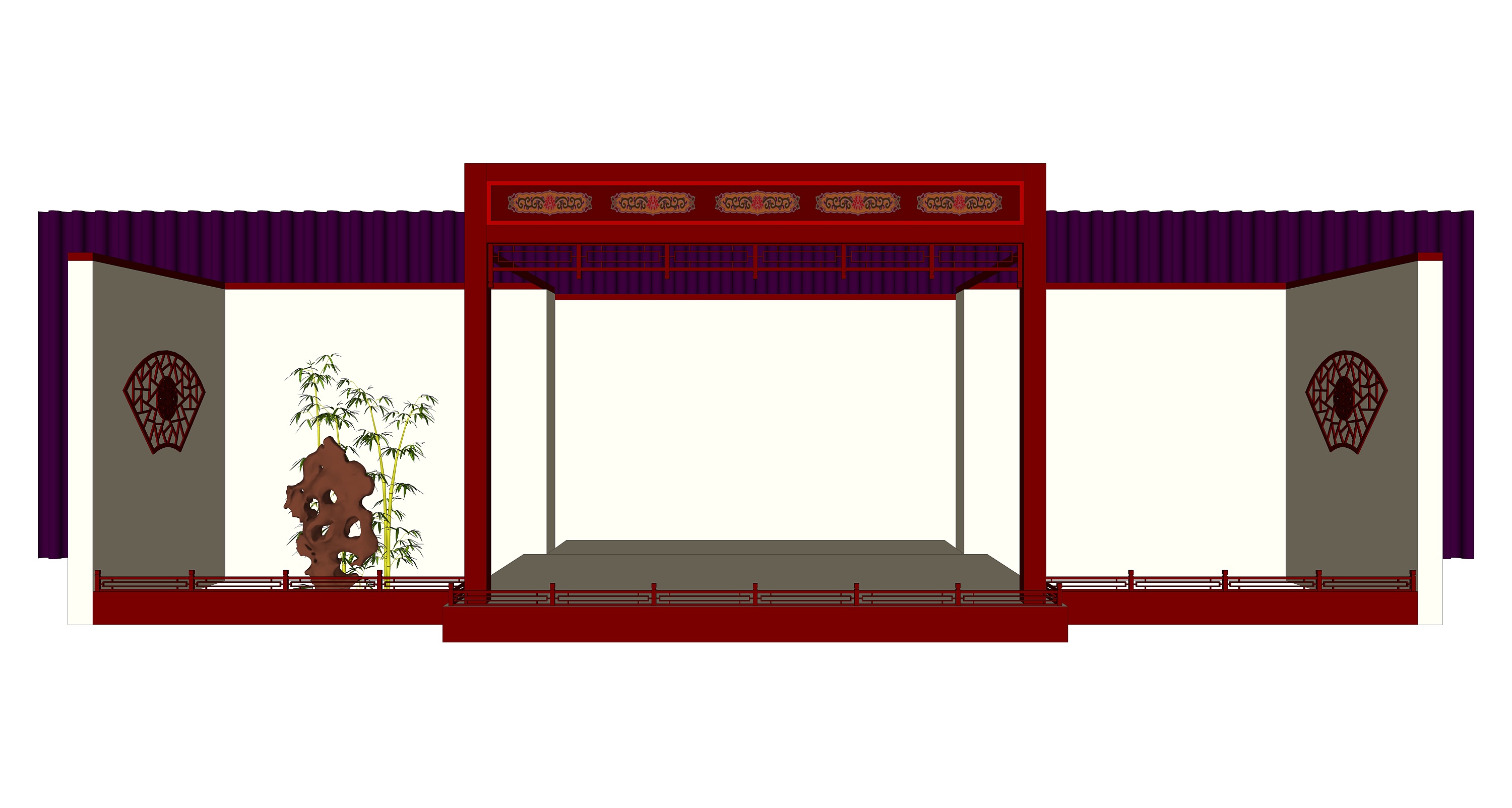

舞臺藝術設計是戲曲這門綜合美術的一個必不可少的組成部份,中華豫劇講求“虛擬性、寫意性”,舶來品電影講求“規定情境”舞臺藝術設計與制作,而這種曲藝環境的營造都離不開舞臺藝術的參與。從話劇誕生的歷史來看只是這么。古埃及話劇的祭拜場景和勾欄瓦舍中的“一桌二椅”無不證明著舞臺藝術設計和戲曲之間密不可分的關系。而隨著戲曲理念的更新和舞臺科技的日新月異,當代的舞臺藝術設計已經從最初簡略的舞美道具發展成為出其不意并且讓人目瞪口呆的“奇觀”了。

何謂“奇觀”,是復雜嗎?是龐大嗎?環視近些年來話劇舞臺上經常出現的大制做和大場景,我想在這些人的心中“奇觀”就意味著舞美的奢華與壯麗吧。然后我們看見了舞臺上蠢笨的轉臺,見到了完全寫實主義的某一各鎮的復原,見到了離聽眾越來越遠的二層、三層的演出空間……舞臺美術設計漸漸脫離了審美的標準,脫離了演出的須要,脫離了內容的界限,反倒去追求設計上的獨立和體量上的存在感,這也造成布景與演出和劇情越來越割裂,并且是喧賓奪主,減淡了戲曲原本的美感。

受美國話劇的影響以及人們戲曲理念的不斷改變,近些年來,戲曲評論界對“大制做”的非議越來越多。話劇人自身也早已意識到了“大制做”并不是舞臺藝術設計的最高標準,更不是提高劇種品質的決定誘因。在這些背景下,國外這些布景設計便轉變設計思路和設計色調,開始輔以簡潔的設計方案了。這本無可厚非,也應當是我們所倡導的。但筆者覺得前提一定是要明白何為“大制做”。這個“大”包含兩個含意,既指舞臺上很大無比的布景背景,又指投入到布景設計與制做中的巨資費用。兩者之間有著一定的因果關系,但也并非完全等同。實物的龐大未必需要大的開支,而高額的布景占比也絕非要展現龐然大物,關鍵在于布景設計是否是最適宜劇種的。舉個實例,國家話戲院2020年表演的以抵御肝炎災情為故事背景的電影《人民至上》,其布景設計可以稱之為“簡約”,整場表演一個舞美,即診所的三層走道,通過走道的整體旋轉營造出辦公

室、手術室、醫院外等場景。其實,從資金投入來講這絕非“大制做”,并且可以判斷簡略的走道搭建一定開銷很少。但我始終認為這布景還是“大制做”。三層的走道占用了舞臺幾近百分之八十的空間,藝人的演出空間被無限壓縮。作為主演出區域的一層空間本就不夠寬闊,而在二層略矮舉架的壓迫下更讓人有種自卑感和空曠感。且走道旋轉后營造出的其他場所也因為過度寫實的走道而讓人無法入戲。例如結尾處,小西北回北方后舉辦婚宴的場景,很大的診所走道依然矗立在舞臺上,婚宴的背景一直是那三層的紅色圍欄旋轉走道,那樣的設計,想要球迷入戲是比較難的。

再舉一個相反的實例,只是2020年的劇組,北京人民美術戲院排演的電影《上甘嶺〉〉。舞臺上只有一個木制和土質相結合的具象結構,大多數時侯它代表抗美援朝戰場上坑道內作戰的場景,而旋轉后則代表戰士們生活的坑道。舞臺上的導演最多時10人以上,恰到弊端的布景設計為導演留足了演出空間,又充分營造了硝煙充溢的戰役氣氛。倘若從舞臺展現來講,沒人會說這是“大制做”,由于占用的空間小,顏色和諧,具象又虛實結合舞臺藝術設計與制作,放置在哪里隨著劇情的展開并且會讓聽眾忘掉它的存在。但若果從資金投入來講,《上甘嶺》的布景投入一定遠遠小于《人民至上》,這一點從舞臺藝術的質感中就可以看出。

因此,不是說“大制做”就一定要厭惡,就一定要否定。舞臺藝術設計冗長也好,簡略也罷,歸根究竟是要能仿似其分地呈現戲曲內容發生的背景、環境和氣氛,才能讓劇中人物的舞臺行動有支點、更合理、更順暢,因而對人物形象的刻畫起到輔助和推動的作用。我們否定的歷來都是這些華而不實的“大制做”,而這些實現了上述戲曲功能的、恰如其分的“大制做”才是我們真正希望聽到的“奇觀”。