異鄉(xiāng)思親的素描首句“清明時(shí)節(jié)雨紛紛”起筆破題

更新時(shí)間:2024-05-05 08:10:31作者:佚名

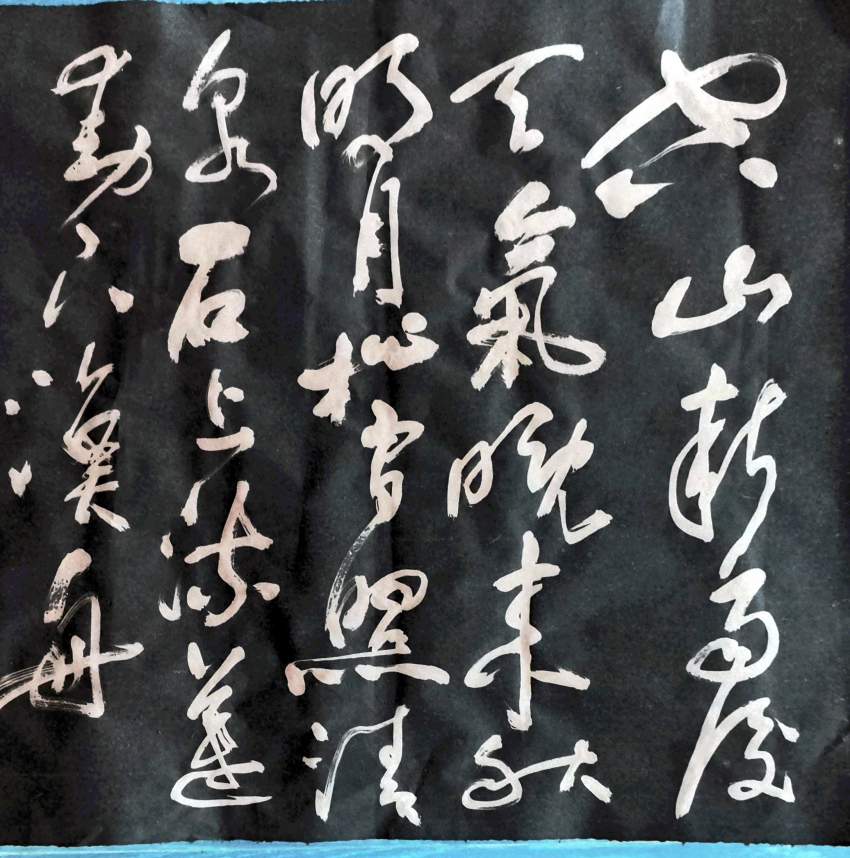

圖為中央財(cái)經(jīng)大學(xué)文化傳媒學(xué)院教授、視覺(jué)文化評(píng)論家劉樹(shù)勇的作品。 “不靜下心來(lái)聽(tīng),春風(fēng)就會(huì)吹;不去郊外看看,那些花就會(huì)落。”

清明節(jié)即將來(lái)臨。

這是一個(gè)色彩豐富、情感豐富的大節(jié)日。 主要儀式和習(xí)俗是家庭團(tuán)聚、觀光或掃墓。

而情感豐富的詩(shī)人,內(nèi)心更是百感交集。

為你讀詩(shī):瞿賢和(國(guó)家一級(jí)演員、表演藝術(shù)家)

唐代詩(shī)人杜牧的七言絕句《清明》是中國(guó)古代詩(shī)詞中膾炙人口的經(jīng)典,婦孺皆知。

清明節(jié)期間下大雨,

路上的行人都想死。

餐館在哪里?

牧童指著遠(yuǎn)處的杏花村。

這首詩(shī)描寫了主人公清明雨中行走和問(wèn)牧童那一刻的憂郁心境,抒發(fā)了異鄉(xiāng)思念親人的深切哀思。

情感素描

第一句“清明下大雨”就突破了主題,交代了季節(jié)和天氣,利用季節(jié)和環(huán)境渲染了荒涼的氣氛。 清明時(shí)節(jié),細(xì)雨綿綿,春風(fēng)凜冽。 這不僅是對(duì)自然背景的描寫,也是全篇情感基調(diào)的伏筆,寓意著詩(shī)人蒼涼的身體感受和復(fù)雜的心理情感。

這與宋代李清照《慢聲》開(kāi)頭的意境有異曲同工之妙:“尋尋覓覓,荒涼凄慘”。

第二句“路上的行人想死”緊扣第一句的意思清明時(shí)節(jié)雨紛紛路上行人欲斷魂的意思,點(diǎn)明了詩(shī)中主人公“行者”的身份和在路上的狀態(tài)。 “想死”三個(gè)字是這首詩(shī)的“詩(shī)眼”和理解。 關(guān)鍵是要突出極度悲傷、悲傷的情緒。

第三句、第四句“請(qǐng)問(wèn)酒家在哪里?牧童指著遠(yuǎn)處的杏花村。” 用生動(dòng)的問(wèn)答方式揭示了飲酒解愁的心理活動(dòng),而牧童的肢體動(dòng)作語(yǔ)言不僅將作者和讀者的注意力吸引到憂郁的遠(yuǎn)方,還有那朵朵盛開(kāi)的“杏花” 《清明時(shí)節(jié)》與題目開(kāi)頭的“清明”相呼應(yīng),既給游花留下了想象的空間,又暗示了詩(shī)人的悲涼之情、深沉的堅(jiān)毅和悲傷。 無(wú)法解脫。

全詩(shī)以小品的形式將“細(xì)雨”、“行人”、“牧童”、“飯館”、“杏花村”等意象組合在一起,描繪出一幅自然憂郁、淡雅靈動(dòng)的畫面,美麗而深沉的情感,創(chuàng)造了一個(gè)起點(diǎn),令人深思的凄美意境。

古典詩(shī)歌往往將情感、情景、事件、道理、趣味融為一體,創(chuàng)造出優(yōu)美動(dòng)人的意境,展現(xiàn)出巨大的藝術(shù)魅力。 杜牧的《清明》詩(shī)以抒情為主,情感因事而生,層次分明,畫面清新,易讀易記。

但真正理解并正確理解原意的讀者并不多見(jiàn)。 這首詩(shī)中有兩個(gè)極其重要卻常常被忽視的關(guān)鍵詞:

一是“行人”,

二是“魂斷”。

“斷魂”是體現(xiàn)全詩(shī)情感基調(diào)的關(guān)鍵。 “魂”是靈魂、精神的意思; “斷”是分離、分離的意思; “百”表示精神靈魂已離開(kāi)人體英語(yǔ)作文,形容精神狀態(tài); “欲斷”是指已接近“斷”的邊緣,但尚未完全“斷”。作者用“欲斷靈魂”來(lái)表達(dá)心痛之深,表明了那么全詩(shī)的情感基調(diào)為何如此悲傷,其實(shí)這與另一個(gè)關(guān)鍵詞“行人”密切相關(guān)。

“行人”是詩(shī)中抒情的主角。 從字面理解,可以是“一個(gè)走在路上的人”,也可以是一個(gè)遠(yuǎn)離家鄉(xiāng)的“流浪者”。 由于清明是祭祖、闔家團(tuán)聚、踏青的日子,所以主角不能像普通人一樣在家度過(guò)清明。 俗話說(shuō)“身在異鄉(xiāng)異鄉(xiāng),每逢佳節(jié)更思念家人”(王偉《九九》《山東兄弟回憶》),思念和孤獨(dú)讓他感到深深的思念和孤獨(dú)。悲傷,甚至到“想死”的程度。

事實(shí)上,“行人”除了上述一般理解外,還有更深層次的文化底蘊(yùn)和更深層次的思想內(nèi)涵。

“刑人”是中國(guó)古代對(duì)官職的專用稱謂。 如果你翻看先秦經(jīng)典《周禮·丘觀》,就發(fā)現(xiàn)了“性人”的位置。 春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)期,各國(guó)均有“刑人”,故《國(guó)語(yǔ)·金語(yǔ)八號(hào)》中有“項(xiàng)伯令刑人召之”之句。 漢代,大鴻臚的屬官有“行者”。 明朝設(shè)立“行仁司”,恢復(fù)“行仁”官員。

一般來(lái)說(shuō),中世紀(jì)之前,“行人”多指“采詩(shī)”的官員。 《漢書·食貨志·一》記載:“孟春正月,群居之民將散,行人搖木門,立于路采詩(shī),我獻(xiàn)給太師,比其音樂(lè)和韻律使皇帝能夠聽(tīng)到,因此被稱為“窺戶而知天下”。魏晉南北朝時(shí)期樂(lè)府官署所采制的樂(lè)曲、歌曲,統(tǒng)稱為“樂(lè)府”。

唐代及以后詩(shī)人所寫的“仿樂(lè)府詩(shī)”雖非越代,但也稱為“樂(lè)府”或“仿樂(lè)府”。 王室官員集詩(shī)制度不僅說(shuō)明了詩(shī)歌在封建政治中的重要作用,而且也展現(xiàn)了中國(guó)古代政治中的民主元素。

當(dāng)然,“行人”有時(shí)也指負(fù)責(zé)履行外交職責(zé)或其他職責(zé)的官員。 例如《論語(yǔ)·先文》中的“性人子欲潤(rùn)之,東離子產(chǎn)潤(rùn)之”。 這里的“刑人子輿”就是主管外交事務(wù)的官員。

《清明》詩(shī)的作者杜牧正是利用這一歷史文化積淀,闡釋了詩(shī)中主人公不同于一般“行人”的具體身份,并用詩(shī)歌的形式深刻而生動(dòng)地表達(dá)了因公務(wù)無(wú)法與家人團(tuán)聚的內(nèi)心矛盾。 表達(dá)出來(lái)。

深厚的文化底蘊(yùn)

杜牧的《清明》詩(shī)有著非常深厚的文化底蘊(yùn),從上面對(duì)“行人”的解讀就可以看出。 此外,其深厚的文化底蘊(yùn)還體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面。

一是季節(jié)深厚的文化內(nèi)涵。 “清明”這個(gè)題目既是這首詩(shī)創(chuàng)作的具體背景和環(huán)境,也是農(nóng)耕社會(huì)中一個(gè)備受關(guān)注的季節(jié)名稱。 清明是農(nóng)耕社會(huì)自古以來(lái)備受重視的季節(jié)節(jié)氣。

《史記·五帝本紀(jì)》記載,黃帝時(shí)期已有歷法。 《尚書·堯典》記載:“是羲和令羲和,其狀如天,歷似日月星辰,尊教人時(shí)”。 這說(shuō)明中國(guó)至少在四五千年前就對(duì)清明節(jié)有了認(rèn)識(shí)。

漢代《淮南子·天問(wèn)訓(xùn)》也有明確記載:“春分后十五日,斗指乙,是清明”。 清明節(jié)是萬(wàn)物復(fù)蘇的季節(jié),也是農(nóng)業(yè)播種的重要節(jié)點(diǎn)。 有“清明前后,種瓜種豆”的農(nóng)諺。

由此可見(jiàn),清明節(jié)對(duì)于人們農(nóng)耕生產(chǎn)具有極其重要的引導(dǎo)和提醒作用,因此受到了全社會(huì)的廣泛關(guān)注和重視。

杜牧抓住了清明節(jié)作詩(shī)的主題,抓住了人們廣泛熟知的、貼近社會(huì)、貼近生活的內(nèi)容,必然會(huì)引起全社會(huì)的關(guān)注,廣泛傳播。

二是深刻的人文、生活色彩的季節(jié)。 清明節(jié)是人們祭祀祖先、掃墓的日子。 宋代莊繼玉的《雞排》里就有“冷食上墳”的記載,冷食就是清明的意思。

高朱的《清明飲酒》中有“南北山墓田多,清明祭掃各異”的詩(shī)句,描述了清明掃墓的情景。 祭祖掃墓,意味著緬懷祖先、感恩祖先,體現(xiàn)了強(qiáng)烈的人性意識(shí)。

趙鼎的《清明》“粵國(guó)禁煙,龐故里亦攜至墳”,體現(xiàn)了清明節(jié)人們上墳祭祖的普遍性。

同時(shí),祭祖形成了家庭團(tuán)聚、家庭聚會(huì)的民俗,成為加深家庭成員情感的重要因素。 唐代魏應(yīng)物寫《寒食送京城兄弟》“酒酒看花思兄弟,杜令寒食青草”,高朱《清明酒》《狐貍》夕陽(yáng)睡墳,笑燈前子夜歸”,都是表達(dá)清明節(jié)思念親人或家人團(tuán)聚的喜悅之情。

因此,清明節(jié)是與家人溝通和交流的重要時(shí)刻,可以讓人們表達(dá)對(duì)彼此的關(guān)心和關(guān)心,從而增進(jìn)親人之間的和睦。

三是社會(huì)化、大眾化、廣泛參與。 主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面,即社會(huì)參與的普遍性和個(gè)體參與的社會(huì)化。

唐代未莊《長(zhǎng)安清明》:“紫路嘶紅楊鳴,綠楊高蕩畫。游人記著太平之事,暗暗慶幸風(fēng)景如畫。”就像過(guò)去一樣。” 詩(shī)人描寫了由“紫路”、“青楊”、“馬匹”、“秋千”等意象組成的長(zhǎng)安繁華景色。

南宋吳自牧《孟梁錄》記載:“車馬交通繁盛,充盈京城。郊外宴飲者,游名園香花奇木,宴飲者這一天,湖里劃著彩船,畫著小船,到處都是龍舟可看,無(wú)論貧富,人們都出來(lái)嬉戲高歌。”前幾代人的經(jīng)驗(yàn),體現(xiàn)了社會(huì)參與的普遍性。

宋代程浩的《郊游將至》詩(shī)中“清明時(shí)節(jié)天氣好,不妨出游不忘歸”。 首先是《玉蘭·乙卯五行寒食》詩(shī)句“龍頭煮飯,五兒競(jìng)相,筍柱擺蕩,少女同游。方舟采青,忘返”黃昏時(shí)分,美麗的田野還不確定踏青的時(shí)間。” 都是描寫清明節(jié)踏青的情景,充分體現(xiàn)了個(gè)體參與的社會(huì)化。

郊游、郊游等這些活動(dòng)不僅有益于身心愉悅,也為人們進(jìn)行深入、廣泛的交流創(chuàng)造了機(jī)會(huì)。 這些都反映了清明節(jié)期間人們的生活場(chǎng)景和社會(huì)活動(dòng),體現(xiàn)了社會(huì)文化的創(chuàng)造和傳承。

“以人為本”的人文關(guān)懷

清明節(jié)深厚的文化底蘊(yùn),充滿了“以人為本”的哲學(xué)理念和深厚的人文關(guān)懷。 杜牧的《清明》就很典型。

一是以清明為主題,體現(xiàn)對(duì)人類生存的關(guān)懷。 季節(jié)與農(nóng)耕有直接關(guān)系。 清明正是播種的適宜季節(jié)。 只有適時(shí)播種清明時(shí)節(jié)雨紛紛路上行人欲斷魂的意思,才能獲得豐收,滿足人們生存的基本物質(zhì)需要。 作者以《清明》為題,抓住了一個(gè)關(guān)系國(guó)計(jì)民生的主題。

二是感恩祖先,堅(jiān)守親情。 如上所述,清明節(jié)的重要內(nèi)容之一就是掃墓祭祀活動(dòng),以表達(dá)對(duì)祖先及其對(duì)家國(guó)的貢獻(xiàn)的感謝。 同時(shí),親人感情、家庭意識(shí)得到加強(qiáng)。 這種對(duì)祖先的感恩,對(duì)孝道的感悟、傳承和傳承,意味著一種民族精神和文化傳統(tǒng)的流動(dòng)和傳承,使“家為最小國(guó)、國(guó)為千家萬(wàn)戶”的“家國(guó)意識(shí)” “家家戶戶”更是深入人心,成為一個(gè)民族、一個(gè)國(guó)家不斷發(fā)展的文化動(dòng)力。

三是強(qiáng)化社會(huì)意識(shí)和奉獻(xiàn)精神。 清明節(jié)是人們賞春的美好季節(jié)。 這也是人們社交和交流思想的好機(jī)會(huì)。 不過(guò),清明節(jié)期間,一些在職的員工也會(huì)堅(jiān)守崗位,以維持社會(huì)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 俗話說(shuō)“忠孝不可兼得”。

總之,杜牧的《清明》詩(shī)蘊(yùn)含著深厚的文化內(nèi)涵和深厚的人文精神。 我們要正確理解這首詩(shī)的本意,領(lǐng)會(huì)其思想藝術(shù)本質(zhì),弘揚(yáng)中華民族優(yōu)秀文化傳統(tǒng),讓古老的節(jié)日歷久彌新,煥發(fā)出新的活力。 生機(jī)與活力。

(作者為上海交通大學(xué)人文學(xué)院教授、研究生)

還有哪些描寫清明的詩(shī)詞? 和小編一起來(lái)看看吧~

冷食

唐寒紅

春城遍地飛花,寒東風(fēng)柳不斜。

黃昏時(shí)分,漢宮周圍燭火通明,五侯府內(nèi)炊煙繚繞。

路上的冷食

關(guān)于唐宋的問(wèn)題

冷食即將上市,即將迎來(lái)暮春。

可惜放眼江浦,不見(jiàn)羅橋人。

北極為明主,南海為流亡大臣。

故鄉(xiāng)破碎的心,柳枝日夜新。

流明中的直接物質(zhì)

唐章吉

農(nóng)夫招愛(ài)心船,春草綠千田;

我試圖登上吳門,一睹縣城風(fēng)采。 清明節(jié)期間,我在好幾個(gè)地方都看到了新的煙霧。

清明節(jié)

唐孟浩然

清明節(jié)對(duì)于皇帝來(lái)說(shuō)很重要,人們都在為自己擔(dān)心。

路上車聲陣陣,東城柳綠。

花草同生,鶯蝶飛舞。

坐在空曠的大廳里互相懷念,喝茶聊天喝醉。

清明節(jié)緬懷兄弟

唐偉英武

吃冷食的人容易生病,衣服開(kāi)敞。

終于懷念故縣,煙花滿青川。

杏粥還可以吃,榆湯已經(jīng)微炒了。

我只是恨我善良的女兒顏只能坐著度過(guò)這美好的歲月。

清明

宋代黃庭堅(jiān)

清明節(jié)桃李笑,野田墳?zāi)刮ǔ钌?/p>

雷霆震動(dòng)天地,龍蛇螫刺,雨水落在鄉(xiāng)村的草木上。

人們?yōu)榘谅腻悠蛴懠榔罚x書人被燒死是不公平的。

智者愚者千百年來(lái)已知其人,眼中滿是羅勒草。

- 澳大利亞留學(xué)好不好?

- 英國(guó)有哪些好大學(xué)?

- 美國(guó)留學(xué)怎樣省錢?

- 申請(qǐng)留學(xué)需要哪些材料

- 雅思好考嗎?

- 留學(xué)專業(yè)如何選擇

- 那些大學(xué)比較好

- 高考留學(xué)途徑有哪些?

- 哪些大學(xué)有2+2留學(xué)項(xiàng)目

- 美國(guó)留學(xué)常見(jiàn)問(wèn)題

- 英國(guó)留學(xué)常見(jiàn)問(wèn)題

- 澳洲留學(xué)常見(jiàn)問(wèn)題

- 出國(guó)留學(xué)時(shí)間該如何規(guī)劃

- 高考后留學(xué)怎么辦?

- 我想留學(xué)

- 藝術(shù)生留學(xué)需注意哪些問(wèn)題

- 出國(guó)留學(xué)怎樣省錢?

- 高考留學(xué)擇校專題

- 2021年留學(xué)政策變化

- 我想留學(xué)