明星赴港生子潮!2025年已有17位內地明星選擇,背后原因竟是……

更新時間:2025-11-13 15:08:11作者:佚名

就在女星張暖雅宣告自己懷有身孕已達5個月,而且還打算前往香港進行分娩之際,她當時正倚靠著威海海邊的欄桿,而她的丈夫則在她的身后,貼心地充作“肉墊”。在這一幕充滿溫馨的背后,實則是一項眾多內地明星以及高凈值家庭共同做出的跨境生育計劃。到了2025年,在張檬、陳佩斯外甥女張嘉蕓之后,張暖雅同樣成為了前往香港生育的明星行列中的一員。

原先就比較常見,不算新鮮的現象是明星去香港生孩子,和黃曉明育有孩子“小海綿”,楊冪跟劉愷威生下女兒“小糯米'',謝娜與張杰的雙胞胎女兒出生在香港,孫儷也在微博上公開表明在香港產下女兒,這引起了廣泛的關注,統計結果顯示在2025年的前三個月,有17位內地的明星前往香港生育子女,這個數目竟是去年同月的2.3倍。

這些明星會做出赴港生子這種選擇,其首要原因在于,香港“落地生”政策所帶來的身份方面的優勢,在香港出生的孩子能夠直接獲取香港永久居民身份,能夠享有一系列,內地居民沒辦法輕易獲取到的福利以及機會,香港特區政府統計得出的數據表明,內地孕婦在港生子的數量,從2000年的709名,急劇攀升到了2011年的33499名,占據香港全部新生嬰兒的38% 。

明星選擇赴港生子,其核心考量在于教育優勢,香港實行15年免費義務教育,其中幼兒園有3年,小學為6年,初中是3年,高中同樣是3年,香港的教育體系以國際化特色聞名,推行“兩文三語”教學,也就是中文與英文書面語,還有普通話、粵語以及英語口語教學,這種多元語言環境從幼兒園階段便開始培育孩子的語言能力 。

擁有香港身份的學生易于進入北京、上海那些純外籍國際學校,這些學校一般不接納內地學生,香港學生能夠憑借較低分數經由“港澳臺僑聯考”考入內地知名高校,其考題比高考簡便,報考人數少于高考人數一半,競爭壓力明顯降低,內地現有300多所高校招收此類型的考生。

坐落于香港本地的有多所聞名于世的高等學府,像香港大學、香港科技大學、香港中文大學以及城市大學,這些大學于各個領域皆有著極高聲譽,能為學生給予接觸前沿知識跟技術的契機,香港的教育模式著重實踐與實習活動為什么去香港生孩子,不少企業同學校協作提供實習以及職業機會。

明星赴港生子,醫療條件也是吸引他們去的重要因素,香港有著居于世界一流水平的醫療設施,還有專業的醫護人員,香港私立醫院能提供高質量的孕產服務,并且隱蔽性比較高,這對于注重隱私的明星人群來說很適合,香港人均壽命在全球排第一,持有香港身份能夠享受到先進的醫療技術,部分藥品費用比內地還要低。

香港特區政府給予完備的社會保障體系,香港方面的永久居民能夠享有免費的公立醫院門診以及住院服務制度大全,還有多個社會福利諸如著失業救濟金、退休金以及老人生活金等。中介機構竟然打出了廣告語來招攬客戶,廣告語是“赴港生子可享總值800萬元福利”。

由于內地孕婦前往香港生孩子的數目有所增高,故而香港特區政府漸漸收緊了相關的政策,香港的公立醫院已經不再接收并非符合資格的人士分娩,私立醫院接收不是本地孕婦的名額也減少了30%,2001年香港終審法院判定父母都不是香港人的在港出生兒童擁有居港資格從而致使“雙非”嬰兒的數量從2001,2001年的62!從而致使“雙非”嬰兒的數量從2001年的620名急劇上升到2010年的32653名,在該年香港新生嬰兒總數里所占比例為37% 。 ,占該年香港新生嬰兒總數的37%!

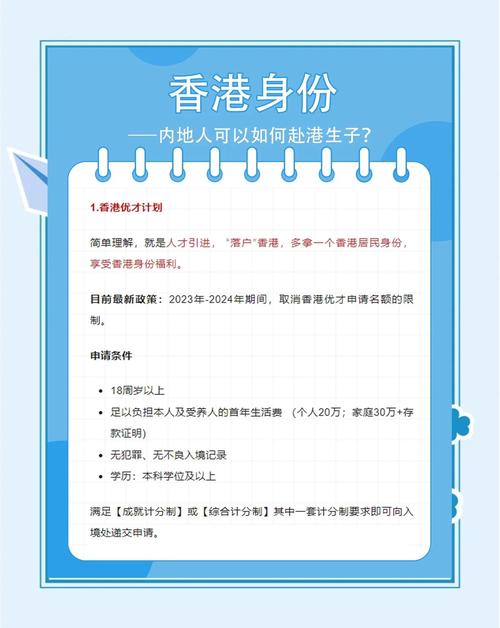

當前若打算前往香港生子,父母雙方之中起碼得有一人持有香港身份才行。獲取香港身份的途徑涵蓋了優才計劃、高才計劃、資本投資者入境計劃等。張檬以及她的韓國籍丈夫金恩圣,正是由于兩人都具備香港身份證,才能夠在香港合法地生育子女。優才計劃其門檻相對較高,名額存在限制,而申請者數量眾多。

內陸孕婦前往香港生育,已然構成了一套囊括各個環節的產業鏈。內地懷有身孕的女性前往香港生下下一代往往平均要耗費十萬元到二十萬元,依照二零一一年超過三萬名為數不菲心懷身孕的內陸女性在香港順利誕育下下一代來計算,這樣一個產業所形成的規模已然超過三十億元。中介性質的機構提供一系列服務,無論是預約相關醫院服務,還是安排住宿,亦或是辦理相關手術手續等,都在其提供服務的范疇之內。甚至某些定位高端的中介機構還推出耗資多達一百八十八萬元的所謂“香港生育尊享套餐” 。

部分由中介安排的不足50平方米套間,位于香港旺角弼街一帶的住宅樓,有三名孕婦居住其中,她們很少出門從而避免引起注意,這些住宅樓變成了“孕婦公寓”,由于大量內地孕婦有所涌入,香港一些醫院出現“床位危機”態勢。呈現的狀況是,有醫院剛至6月便已將10月相關床位預約滿有了這般嚴峻態勢。

這種現象致使香港本地居民產生了不滿情緒,香港民建聯開展的調查表明,將近七成的香港人對夫妻雙方都不是香港人的孕婦前往香港生孩子持不歡迎的態度,部分香港人覺得“雙非”兒童已然形成了對香港教育、醫療等資源的搶奪態勢,香港的婦產科醫生指出,內地孕婦前去香港生孩子給香港的醫療環境造成了不良影響為什么去香港生孩子,使得醫療事故有所增多 。

內地這邊,那些違反獨生子女政策于香港生育二胎的人士,有可能會遭遇罰款,有報道講,江蘇有一位生育二胎的媽媽,在香港產子后被罰款了,廣東省計生辦負責人宣稱,政府會對被查出在香港生第二胎的人予以罰款。

對于那些把在香港出生的孩子帶回內地的家庭而言,實際能夠享受到的香港福利或許比較有限。有一位來自杭州的母親講,她那個在香港出生的兒子,在杭州只能選擇去讀私立幼兒園或者國際學校,一年光是學費就得好幾萬元。而在孩子生病的時候,她沒辦法只能帶著孩子前往香港去就醫,雖說住院費能夠通過醫保進行報銷,可是往返機票以及食宿費用加起來卻高達上萬元。

面臨資源分配不均挑戰的,是香港教育系統,不同區域之間,教育資源存在顯著差異,熱門區域以及名校,資源豐富,然而偏遠或者經濟欠發達地區的學校,可能資源匱乏,公立學校、私立學校與國際學校之間,教育資源也存在差別。

紀錄片《子非魚》將香港的教育困境給揭示了出來,鮮魚行學校處于香港極為貧窮的區域當中,學生大多是來自那些低收入的家庭,居住在狹窄逼仄的劏房里面,一張桌子兼具了餐桌以及書桌的共同功能。這與就讀于名校的那些孩子構成了明顯的反差。

香港教育體系在全球是享有盛譽的,然而,明星以及高凈值家庭選定赴港生子這種現象,依舊致使人們針對教育公平展開了討論。有一種觀點覺得,這是一種“特權思維”的呈現,是不應當被接納的。還有人持有這樣的看法,認為這屬于個人的選擇以及權利,是不應該遭受過多限制以及批評的。

有一位身處北京朝陽區的家長表達了這樣的看法:“我們這些普通家庭通過拼學區房來為孩子爭取更好條件,而明星們直接憑借出生地就有優勢,這樣的情況公平嗎?”,此帖子收獲了12萬次點贊。另外,廣州的趙先生持有這樣的觀點:“人家是合法運用相關政策,這就跟購買學區房一樣,屬于家長的選擇自由。”。

從事教育研究的學者明確表示,這樣的一種現象所反映出來的,乃是優質教育資源分配方面存在著的結構性矛盾。內地的家長們在為了一平方米的學區房而拼盡全力、爭得不可開交的時候,高收入群體已然尋找到了制度當中存在的縫隙。