網友提議南京藝術學院更名中國藝術學院,這事為何難成?

更新時間:2025-09-25 20:06:11作者:佚名

2021年期間,有網友建議南京藝術學院更名為"中國藝術學院",理由是該校綜合實力位居全國前列,希望通過更改校名來擴大學校的影響力,但這一提議很快便因教育部政策限制而未能繼續,如今四年過去了,這件事從一開始就難以實現。

有評論指出:學校名稱僅是符號,南京藝術學院油畫學科、音樂學科早已聲名遠播全國南藝官網,求職時雇主更看重學科實力排名,何須計較“南京”與“中國”的差異?另有聲音認為:藝術類學府應當像傳統匠人般潛心技藝鉆研,強行添加“中國”字樣反而似畫蛇添足,不如將資源投入到建設畫室、購置樂器的實際需求上。

我注意到,在探討學校名稱時,許多人常常陷入一個誤區,那就是認為"聲譽越響亮,能力就越出眾",然而,對于藝術類院校而言,這種看法或許并不成立。

政策方面存在一個難點。教育部在2020年發布的《高等學校命名暫行辦法》中明確指出:"通常情況下不應使用‘中國’‘中華’等字樣"。為何限制如此嚴格呢?經過查閱相關資料,發現這些年部分高校為了吸引生源,不顧實際地追求"名校頭銜",即便只是地方性院校,也強行冠以"華東XX大學""國際XX學院"之類的名稱,導致專業發展不集中,資源分配不合理。教育主管機構此番舉措意在讓大學"冷靜"下來,不要將精力用于更名,應優先專注于提升教學質量。

審視藝術類學校的獨特之處。中央美術學院、上海音樂學院這些頂尖學府,其名稱中既無"中國"二字也無"大學"字樣,然而誰會質疑它們的水平?去年我參觀一個畫展時,策展者表示:"我們選拔人才僅關注兩個要素,其一為作品所展現的才情,其二為畢業院校的專業聲譽。南京藝術學院版畫學科在業界享有崇高地位,其可靠性遠超部分冠有'大學'稱謂的機構。這表明,在藝術界看重的,是作品本身的精深程度,而非學校名稱中那些空洞的形容詞。

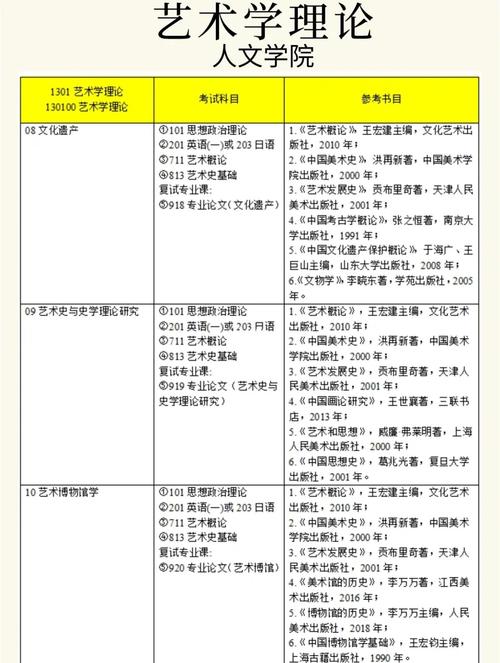

或許有人會疑惑:南京藝術學院不是計劃更名為"大學"嗎?這件事情并非易事。依據規定,"大學"身份需涵蓋三個以上學科門類,藝術類院校原本專注于音樂、美術等領域,若強行增設文科、理科,就好比在純牛奶中摻入清水——表面看來種類繁多,實際上卻沖淡了其獨特性。我見過某藝術院校想要升級為大學,于是增設了市場營銷和計算機學科,然而藝術專業的學生認為新增課程質量不高,文化專業的學生覺得這些課程沒有競爭力,最終導致兩方都感到不滿。

南藝官方網站曾經明確指出過要建設成"具有中國風格的世界一流綜合類藝術學府"這一愿景。所謂"綜合類"的含義究竟是什么?我認為這并非指學科門類眾多,而是強調藝術領域的整體實力強大——音樂、舞蹈、戲劇等各個專業都能培養出杰出人才南藝官網,這才是真正的能力體現。以中央戲劇學院為例

歸根結底,學校名稱僅是開端,真正令學校穩固發展的關鍵在于培育了多少能夠擔當重任的人才。近年來,南藝學子在國際設計賽事中屢獲殊榮,在國家大劇院舉辦演出的消息頻頻見報,這些才是真正有分量的招牌。不必執著于冠名"中國"或"南京",應當將這份精力持續投入——畢竟,藝術的活力從來不會寄存在校名之中,而是洋溢在畫布之上、琴弦之間、舞臺之上。 你覺得藝術院校該拼校名還是拼實力?來評論區聊聊~