英國高等教育:探索核心特色、人才培養與中英合作新范式

更新時間:2025-11-18 21:17:18作者:佚名

英國是世界高等教育的一個重要發源地,以久長歷史、卓越教學質量、學術聲譽突出、全球影響力顯著、科研實力突出,在全球教育版圖里占重要位置,高等教育是連接文明與未來的關鍵紐帶。從歷史久長的學術殿堂到現代產學進行結合的創新實踐,英國高等教育借由不停沉淀優勢,持續探尋擁有國際競爭力的國際化人才培養新范式。中英兩國于教育領域的深度合作,正在借助學術交流、科研協同以及人文互鑒,給全球教育生態注入新活力。本文會從英國高等教育具備的核心特色方面,從人才培養所踐行和遵循的實踐路徑方面,以及從中英教育之間進行交流合作方面,這三個維度去探尋英國高等教育的優勢“基因”以及人才培養所帶來的啟示。

2023年12月,有一個頒獎典禮舉行了,它是“英國杰出校友大獎”2023 - 2024中國區的頒獎典禮,這個頒獎典禮是由英國文化教育協會主辦的。

從學制到文化:英國高等教育的優勢“基因”

英國高等教育的一段歷史,能夠追溯到11世紀時成立下的、英語世界最為古老的大學,也就是牛津大學。此后,處在1209年,劍橋大學成立了。以這兩所具有古典性質的大學當作代表的英國高等院校,發展并進化直到如今,在英國境內,一共有160多所高等教育機構,積累起極具豐富性的教育資源以及學術方面的底蘊,并且在2024年QS世界大學所進行的全球排名里,且排名在前100之中的時候,占據了17個席位。其高等教育體系,能夠支撐英國成為世界教育強國,這樣的情況,可以靠高效且靈活的學制和課程設計來達成,能靠著高水平的科研能力來實現,能借助深厚的學術氛圍感得到推動,需憑借多元化的文化環境來促成,要依靠國際化的培養理念來輔助。

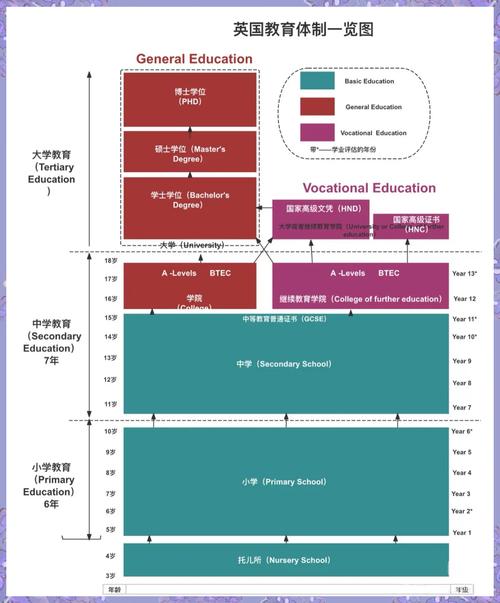

首先,英國高等教育具備高效、靈活以及多樣的特性。英國教育體系大抵劃分成義務教育、延續教育以及高等教育這樣3個階段。其中,高等教育屬于高級階段,主要是由眾多大學()、學院()以及其他高等教育機構予以提供,開設了諸多課程項目,覆蓋本科('s )、研究生('s )、博士( )等等層次。其中,本科學制一般是3年,當然,蘇格蘭地區是4年,諸如醫科等那些特殊專業需要4年或者還要更長時間;在研究生階段,授課型碩士,即 's,僅僅需要1年便能夠完成,另外,研究型碩士,也就是 's,通常需要2至3年;博士學制是3年。除此之外,存在一類能夠獲取英國高等教育文憑的職業教育課程項目,學生得到這個文憑之后就等同于英國大學二年級畢業的水準,既可以繼續深造,也能夠直接就業。

一種緊湊的學制設計,使得學生獲取學位所需的時間被縮短了。比如說,多數專業的本科階段是3年,碩士階段是1年,合起來總共需要4年。這和全球大部分國家同類學制相比,減少了2年至3年的學習時間進而多為學生預留出了更多時間,讓他們能夠去探索職業方向或者深造路徑。這樣一種“短學制、高性價比”特征的培養模式,既確保了教育質量,又為青年人才的個性化發展創造出了時間方面的優勢。

其次,英國的高校,普遍有著嚴謹的學術氛圍,這氛圍不但讓學術傳統以及規范,得以廣泛地傳承且被遵循,還為學生營造出了良好的學術環境。在“導”與“學”這種互動的關系里頭,英國的學術文化特別注重導師跟學生的深入互動。比如說,牛津大學還有劍橋大學,從14世紀開始實行導師制,有一位導師負責幾名或者十幾名學生的學習、論文以及思想生活方面的輔導,它最大的特點就是師生關系緊密 。并且,英國的高校把“教”跟“學”之間的互動關聯,當作是提高學生學術能力的關鍵紐帶,著重指出學生不是知識的被動接納者,而是主動的學術探尋者。于課堂情形里,學生一般要在小組教學當中深入地探討問題,看重培養其批判性思維以及獨立思考能力。

以下是改寫后的內容: 再者,英國身為多元文化的國家,在其高等教育當中,于專業技能培養之外,還極其著重多元文化的融合以及交流。英國的高校借助舉辦文化社交活動、設立語言培訓中心等途徑,為學生營造出豐富的文化體驗場景,在提升學生校園體驗之際,著重培養跨文化交流能力。比如說,在杜倫大學舉辦的年度“文化節”里,學生經由參與各類文化展示與互動,能夠切實提升國際交流能力。此外,討論小組是由不同國家的學生所構成的,這對于培養批判性思維以及社交溝通能力而言,有著極大的幫助。就如同畢業于阿伯丁大學的汪文所說,他是生物技術公司天宜康醫藥也就是SKYE MED 的創始人兼首席執行官,他講:“英國是存在著悠久歷史的,它是一個文化呈現多元面貌的國家。在英國去學習的話,學生能夠體驗到源自五洲四海的那些文化。”。

在這樣的基礎之上,多元文化又進一步促使英國高等教育朝著深度國際化的方向發展。按照英國高等教育統計局最新公布的內容,英國高等教育里屬于國際學生的所占比例達到了25.2%英國高等教育文憑,在此之中處在本科生群體的占比是14.4%,而研究生群體的占比竟然高達51.4%;身為國際教職人員的教職工所占比例為33.3%;英國全國范圍內的高等教育機構借助各種各樣的跨國教育項目去為名學生供給服務。與此同時,英國的高校以及機構,普遍都極為積極地同全球范圍內的高校與研究機構,去構建起廣泛的國際合作關系,進而為學生給予豐富多樣的交流機會,這其中涵蓋了頂尖國際會議、教師之間的交流、交換生項目等等。學生借助這些平臺,能夠知曉不同國家的文化、教育以及科研體系,接觸到專業領域里的國際前沿動態以及最新成果,以此拓寬國際視野。

另外,英國的高校,在硬件支撐這一方面,以及教學實施層面,是有著顯著優勢的。比如說,有著領先的硬件設施,還有世界級的師資隊伍,能給學生提供攻克學術難題的堅實后盾。它具有多樣化的教學組織形式,像大組講授、專題研討、小組協作學習這類,構建起了層次豐富的知識學習體系。并且具有靈活多元的教學方法,諸如教師講授、師生辯論、自學指導、實操訓練與實驗教學等,構成了“傳授-探究-實踐”的完整培養鏈條。

當下,英國高等教育所具備的科研實力于全球而言有著顯著突出的競爭力以及處于領先的地位,數據表明這樣的情況,英國有61.5%的學術出版物源自國際科研合作所產出的成果,54%的科研成果處于世界領先的水準,其科研合作網絡全面覆蓋全球。這一現象的背后同樣不能缺少政府和全社會對于科研的支持與投入,如此才為學生營造出了優質的科研條件以及實踐機會。英國科研具備的頂尖實力、充足的資源、開放的文化以及科教融合機制,不但造就了“吸引 - 集聚 - 培養”這樣的良性循環,還為其成為教育強國給予了重要支撐。

4月,2025中國留學論壇落幕,教育部留學服務中心在是時發布《中國出國留學藍皮書》,英國于留學環境評價該項綜合指數里,位居首位 。

從課堂到職場:英國人才培養的實踐密碼

英國高等教育的核心目標,是去培養那具備全球競爭力的復合型人才,其對于學生培養以及就業所產生的深遠影響,正是源于對這一目標的追求。有著注重產學結合、實踐創新的教學體系,還有貫穿全程的職業支持體系,是當中最為關鍵的支撐了。

英國高等教育有著重要特征,是產學結合 。英國院校存在一大優勢,即把學生就業能力培育深度融匯于日常教學里 通過課程設定以及實踐契機精準對接產業需求,來保證學生高效掌控核心知識與技能 。

英國高等教育,關于高技能人才培養的政策,一直跟行業需求緊緊相銜接。英國的大學,有著多樣化的學科設置,提供超過5萬種本科課程,還緊跟著行業動態,去優化課程設計,助力學生在熱愛的領域深入鉆研,與此同時,又能夠快速適應全球經濟與技術變革,精確匹配國家對于專項領域人才的需求。

在此理念主導之下,英國高校秉持理論教學同實踐應用深度交融,著重在校學習和行業實際緊密相聯,全力培育學生實操能力以及問題解決能力。其一,諸多課程授課教師自身便是行業領軍者,像倫敦大學學院管理學院會計管理課程學科帶頭教授Alan曾擔任英國瑪莎百貨會計顧問,既深切熟知學術框架,又能夠精確把握行業需求,保證學術研究與產業實踐相互促進。其二,英國高校給學生供給了豐富實踐及實習機會。有不少院校呢,在本科階段設置了帶1年實習期的“三明治”課程,同時在研究生階段也設置了這樣的課程。這不僅能夠借助實踐去深化學生對于專業知識的理解,還能深化于專業知識的應用。它還能助力學生積累工作方面的經驗,并且拓展人脈資源。此外,亦有助于完善專業技能以及完善個人素養。能讓學生在畢業之前就完成和社會的接軌,進而獲得更高起點的職業發展機會。

伴隨著英國高校與各個行業里頂尖企業的合作持續不斷地深入,高質量的實習平臺也越來越多地涌現出來,給學生提供短期或者長期的實踐機會,幫助他們在真實場景之中積累經驗,拓展人脈,提升綜合實力。

產學協同可將學術和產業的邊界予以打通,在英國,借助校企合作促使技術轉化的案例多得數不過來,就像牛津大學跟阿斯利康聯合開展新冠疫苗研發,這就是學術界與產業界協同創新的典型例子,畢業于英國利茲大學的生物醫學博士侯冰專注于創新抗腫瘤藥物的研發以及轉化醫學,他曾榮獲2023 - 2024中國區“英國杰出校友大獎”“科學與可持續發展獎” 。于他而言,“在英國研習醫學存在一大優勢,此優勢便是英國的高校以及研究實驗室跟全國醫療系統有著極為穩固且具價值的關聯”。

基于此,英國高等教育于教學體系里,在校園氛圍方面,格外看重創新精神以及創業能力的培育,激勵學生投身科研項目以及創業實踐。多數英國高校創建了“創業孵化器”,或者設立了創新創業孵化中心,給予低成本辦公設施,進行行業資源對接等配套扶持,為懷有創業志向的學子搭建起起步的平臺。此時此刻,英國已然構建起超過100個科學園區以及300多個企業孵化器所組成的網絡,這些機構借助與處于產業鏈之中的企業深入開展合作,從而為學生給予從實驗室研究一直到商業化應用的一整套實踐平臺,助力他們把理論知識轉變為實踐成果。與此同時,政府以及社會也會為創業者供給創業基金等諸多豐富的資源予以支持句號。

英國高等教育用以提升學生競爭力的另外一個特色,是有著全程化的職業支持服務,這個體系是從學生入學開始,一直到畢業,貫穿于學生發展的各個階段。在學生在校期間,英國的多數院校,都會為學生去提供廣泛的職業支持服務,以此來幫助學生了解職業市場的動態,進而增加就業時候的競爭力。比如,劍橋大學的職業規劃中心,會提供一對一的職業咨詢服務,倫敦商學院會定期跟全球500強企業聯合舉辦招聘周之類的活動。英國高校就業服務中心跟行業維持著緊密溝通,保證學生在研習專業課程之際,同時培育和擴充行業所需的職業技能。畢業以后,學校就業服務中心依舊給校友供應就業咨詢、職場發展建議等長久支持,構建起可持續的職業發展助力體系。

從人文到教育:中英高等教育交流合作的實踐探索

當前,中英之間的雙向人文交流呈現出蓬勃且深入的發展態勢。

語言,是文化交流起始之點。近些年來,中英兩國積極著手開展教育交流合作相關項目,以此推動青年學生進行語言學習以及文化交流。舉例來說,在2016年的時候,英國教育部正式開啟中文教學項目“中文培優”。這個項目是由英國文化教育協會同倫敦大學學院教育學院組織施行的,并且是在中國教育部中外語言交流合作中心,也就是簡稱“語合中心”的支持之下,開展本土中文教學以及沉浸式地來華交流活動。從項目啟動一直到現在,已經幫助英格蘭地區80所中學的1.2萬多名學生掌握了流利的中文。2024年,于英國文化教育協會以及語合中心一起組織的情形下,61所英國中學的將近1200名學生,開啟了為期11天的中國之行,此情形成為“中文培優”項目歷史上規模最為龐大、單一國家來到中國規模最大的夏令營。參與活動的大部分英國學生是初次來到中國。他們開展了形式多樣的沉浸式中文教學與文化體驗活動,這些活動包括書法、皮影戲、國畫、漢服、茶文化、廚藝等,通過這些活動,他們不光提升了中文交流能力,還培養了對中文語言以及中國文化的濃厚興趣,并且對中國有了更客觀全面的認知起步網校,還深化了對中國傳統文化與現代社會的了解,甚至與中國伙伴建立了深厚友誼。據史蕾講,在過去10年間,已經有超過6.7萬名英國青年參與了在中國的學習、實習以及教學計劃等。青年之間的緊密連接,為中英人文互信奠定了堅實基礎。

伴隨此情況,在高等教育范疇里,中英兩國于交流方面、人才培育以及科研協作等層面,其成果愈發深入。在2024年12月12日舉辦的中英高校圓桌會以及“歐洲翻番”倡議英國站啟動儀式之時,中國駐英國大使鄭澤光標明,兩國高校乃是中英教育合作里的重要貢獻者。在最近這5年期間,兩國學者共同撰寫論文,引用影響力比世界平均水準高出兩倍的占比是24.8%。雙方合作培育出眾多人才,這些人才不只是推動經濟科技文化進步的主要力量,更是連通中英友好的橋梁紐帶。

現下,中國和英國已然構建起了多層次的高等教育交流機制。舉例來說,有一個名為 “中英高等教育人文聯盟” 的組織,它是由清華大學率先倡議發起的,并且有中英兩國的 16 所核心高校一同參與其中,該聯盟著重聚焦于人文教育范疇內的跨文化對話合作;還有一個聯盟,是中國跟英國合作創建的首個以工程教育與研究作為特色的大學聯盟,它叫做 “中英大學工程教育與研究聯盟”,其目標在于努力推動中英兩國在工程教育以及研究方面能夠實現共贏發展。除此之外,由英國文化教育協會會同江蘇省教育廳協作的江蘇英國高水平大學聯盟,促使雙方于科研以及研究生項目方面開展交流英國高等教育文憑,進而推進創新以及人才培育;并且,由英國文化教育協會跟中國教育國際交流協會一同發起的中英合作辦學機構聯盟,其目的在于提高合作辦學質量、完善學生體驗以及探尋創新方向。

在中英教育合作持續深入推進的這種背景狀況之下,青年學者以及高校管理團隊的相互訪問機制同樣也在持續不斷完善之中。2024年12月,有一個中英韌性地球學術合作論壇,它是由英國文化教育協會與英國國家科研與創新署聯合主辦的,英國科學、創新與技術部通過國際科學合作伙伴基金資助了這個論壇,該論壇吸引了40余名中英學者,他們圍繞環境可持續發展、氣候變化等全球性挑戰展開交流,還為青年學者提供跨學科合作平臺,深化了兩國在低碳技術領域的合作基礎,彰顯了教育合作應對人類共同挑戰的戰略意義。2023年9月,英國20所大學校長以及校級領導構成訪華團,在北京、上海、蘇州、成都和廣州等地開展了為期5天的密集訪問;今年4月,僅僅間隔一年半后,英國文化教育協會、英國大學聯盟國際部以及英國國家科研與創新署組織下,英國18所大學校長、副校長等校級領導再次訪華,在北京、上海、天津等地進行了為期5天的密集訪問,進而推動兩國高等教育以及科研合作邁向深入、落至實處。

留學者以及海歸才俊乃是促使兩國各個領域交流得以推進的天然使者,到如今,已經有將近百萬數量的留英中國學子回歸祖國,進而成為各個行業里起關鍵作用的力量,他們把在英國高等教育體系之中所學到的跨學科思考方式、國際眼光以及專業素養帶回國內,于科技、教育、文化、商業等領域起到了橋梁功效。因為是同時具備中英背景的“跨文化實踐者”,所以他們于經貿合作里促使互信達成,在文化差異間構建理解橋梁,憑借個人經歷所擁有的天然親和力,變成官方交流之外最具溫度的“民間大使”,給中英關系不斷注入人文動能 。

能看到,英國高等教育持續內生創新活力,培育拔尖創新人才的關鍵所在是,以扎根當地歷史積累為基礎,構建文明互鑒“橋梁”,接納世界文明。

立于全球教育變革的關鍵節點之處,伴隨中英教育合作持續進行雙向賦能,教育合作變身為破解全球挑戰的關鍵“鑰匙”。面對新一輪科技革命以及產業變革,中英兩國會把教育當作舟船、將合作當作風帆,為兩國青年鋪成成長之路,為構建開放包容的教育共同體立下典范。(本刊記者 伍依然)。

來源:《神州學人》(2025年第5期)